▼挑戦と危機

1999年8月27日、GMOインターネットグループはジャスダックに上場した。2004年2月27日には東京証券取引所第二部にも上場したが、本来の目標は東証一部への直接上場だった。このため、一部上場を目指して審査は継続しており、審査に影響を及ぼすリスクがあったため、新規事業展開などの大きな行動に踏み切ることができなかった。

その間、ライブドアによるニッポン放送株の買収や楽天による球団取得など、他社が大規模な戦略を展開して成長を遂げる中、熊谷正寿(現GMOインターネットグループ代表)は、東証一部上場審査中で新規事業に着手できず、企業成長に対する強い意欲を抱きながらも、次なる一手を講じることができないもどかしさと焦りを感じていた。

2005年6月1日、ついに東証一部上場を果たした後、熊谷はこれまで抑えていた情熱を新規事業の検討に一挙に注ぎ込んだ。その対象は、熊谷の実家に関係する二つの事業であった。

ひとつはメディア事業である。熊谷の実家は映画館を経営しており、大叔父が映画にCMを初めて導入した経緯がある。熊谷自身もその映画館でアルバイトを経験していたため、映画館の環境がインターネット事業へ置き換わっていると考え、インターネットメディア事業への参入を検討した。当時、競合としてUSENやサイバーエージェントが存在していた。

もうひとつは金融事業への進出である。熊谷の伯祖父は岩手の銀行(旧宮古銀行)を創業し、株主および頭取を務めた経歴がある。なお、祖父である熊谷巌と伯祖父である熊谷平次郎は、証券業および銀行業に従事していた家系である。

熊谷は、デジタルコンテンツ事業とネット金融事業のいずれに注力すべきか悩んでいたが、ビジネスの成功法則として「インターネットとの親和性が高く、なくてはならない、なくならない、ストック型のビジネスモデル」というキーワードを軸に検討を重ねた結果、最終的にインターネット金融事業への進出を決断した。

金融事業においては、以下の三つの取り組みを同時に開始した。

第一に、イーバンク(現 楽天銀行)の株式を取得し、銀行免許の取得を通じて銀行業への参入を試みた。

第二に、高島秀行(現GMOフィナンシャルホールディングス取締役兼代表執行役会長)をグループに迎え、高島自らが証券事業システムの開発を担当する形でゼロから構築し、GMOインターネット証券(現GMOクリック証券)を設立した。

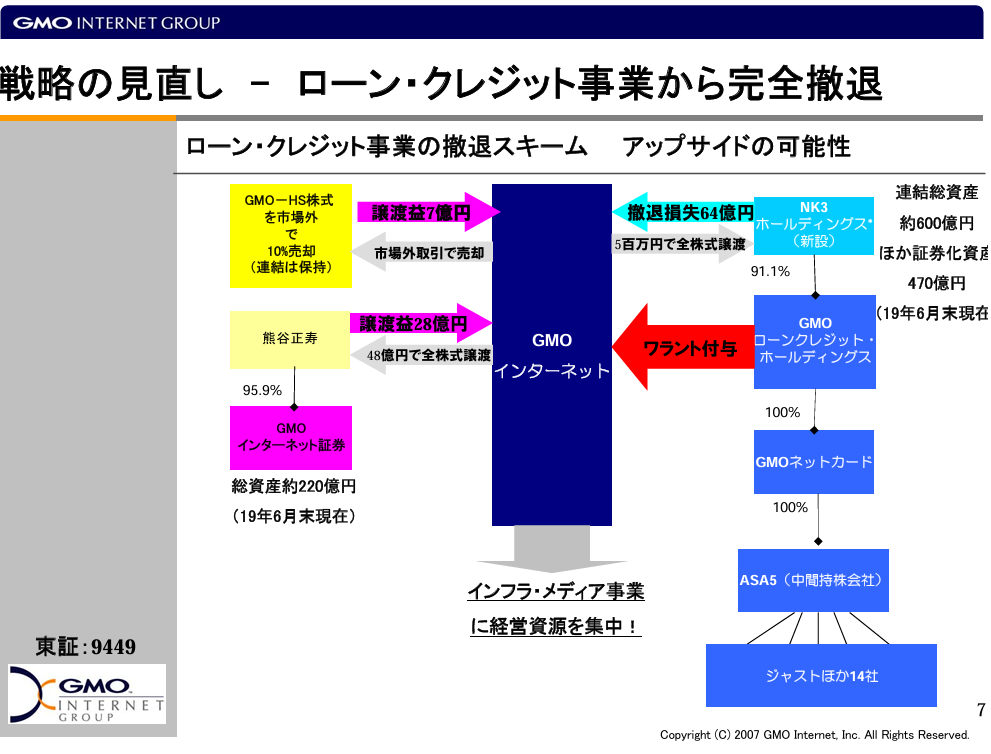

第三に、ローン・クレジット事業への参入である。オリエント信販の株式を取得することによりネットローン事業に進出した。なお、株式取得は、貸金業において利用残高が500億円に達するまで黒字化が困難であるとの試算に基づき、当該利用残高の獲得を目的としたものである。

しかし、その決断からわずか2年後、予期せぬ厳しい現実に直面することとなった。イーバンク株の取得およびGMOインターネット証券の創業は順調に進展していた一方、ローン・クレジット事業は2007年のグレーゾーン金利に関連する法改正(貸金業法等の改正)と過払い利息返還問題の影響により、公認会計士協会から、過払い金の返還請求に備えるための引当金計上が求められるようになり、業界全体が大きな打撃を受けた。

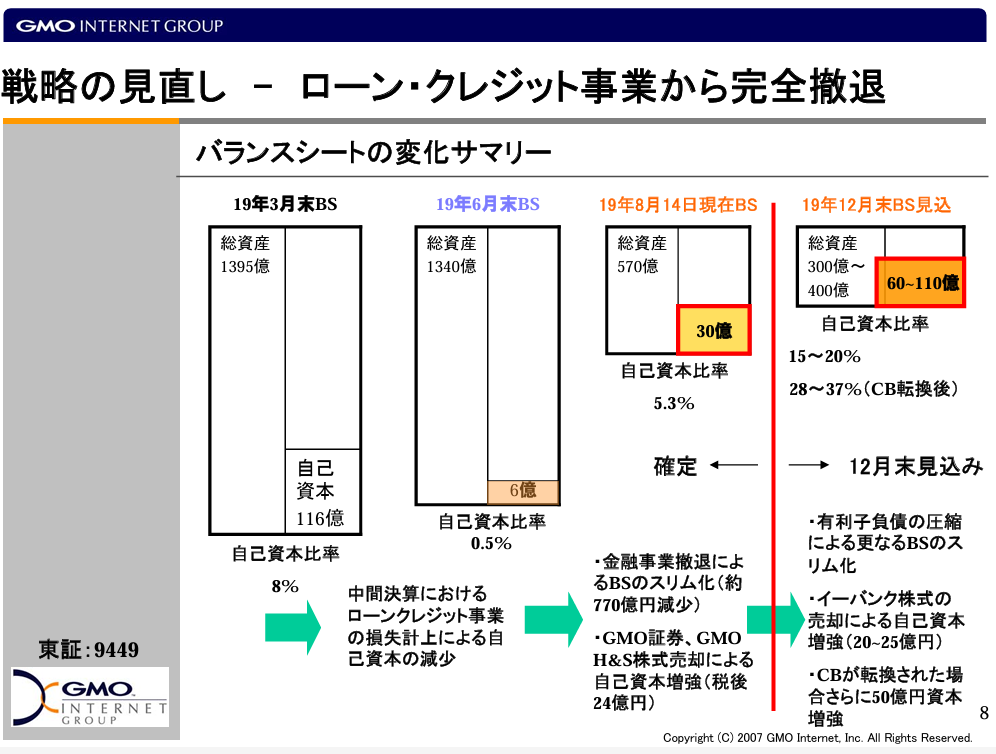

GMOインターネットグループも例外ではなく、105億円の引当金を計上し、グレーゾーン金利に関する返還請求に備えて約200億円の追加引当を余儀なくされた。この巨額の引当金が経営を大きく圧迫し、2007年6月中間期においては、純資産が77億円(前年度末195億円)、自己資本比率が0.5%(前年度末7.7%)へと急激に低下した。

さらに、ローン・クレジット事業に対する約400億円に上る投資費用や貸付金の回収困難により、同社は債務超過の危機に陥り、存続の岐路に立たされた。

貸金業法等の改正と公認会計士協会からの求めにより、GMOインターネットグループは、過去10年分の過払い金をすべて引き当てる必要があった。事業引継ぎからわずか1年しか経過していないにもかかわらず、過去9年分の前オーナーの利益も含めた過払い利息の返還を求められる状況に直面した。底の見えない利息返還リスクや、新たな司法判断、法規制、法解釈などの不透明な外部環境を考慮した結果、一時的な損失を出してでもローン・クレジット事業から撤退することが最善であると決断した。

その結果、GMOインターネットグループは大きな損失を被ることとなった。280億円で引き受けたローン・クレジット事業は、事業経営陣へのMBO(マネジメント・バイアウト)形式により528万円という極めて低額で譲渡する決定がなされ、さらにローン・クレジット事業に対する76億円の増資や50億円の貸付など、総額約400億円に上る損失が確定した。

▼仲間の存在と支援

会社の存続自体が危ぶまれる状況に直面した熊谷は、ある日、目が覚めると全身汗びっしょりで、練炭自殺をする夢を見ていた。ベッドから起き上がった際には気絶しそうなほどふらついていたが、シャワーを浴びるうちに「もう、一度死んだからいいや!」と考え、死んだつもりで再出発しようと決意した。

それ以来、熊谷の手帳には毎日「弱気にならず、諦めない」という言葉が記され、自らを励ますとともに、強い信念の象徴となった。

経営幹部らは、連日連夜にわたり1,000回を超えるディスカッションを重ねたが、シミュレーションを繰り返すにつれて数字が複雑に絡み合い、資産売却による利益に対する課税や自己資本への充当など、誰もが手を焼く状況に陥った。そんな中、新井輝洋(現GMOインターネットグループ専務執行役員)が豊富な会計知識を活用し、瞬時にシミュレーション可能なエクセルファイルを作成したことにより、会社を救うための最善策を模索することが可能となった。熊谷は、新井の作成したエクセルにより命を救われ、会社を救うことができたと語っている。結果として、この危機的状況の中で幹部の誰一人として欠けることなく打開策を模索し続けることができた。

ヤフー株式会社(現LINEヤフー株式会社)とは「さまざまなシナジーを創出できる可能性」の観点から交渉が進められ、最終的に14.5億円の出資を受けるに至った。さらに、金融機関との協力関係構築の過程で、あおぞら銀行の石田克敏専務執行役員(当時の役職)から「他の銀行が手を引くのであれば、当行が全面的に支援いたします」との支援表明を受けた。安田昌史(現GMOインターネットグループ副社長執行役員)は、その言葉に胸を打たれ、エレベーター内で「男泣き」したと後に語っている。とはいえ、この状況を脱するにはなお資金が不足しており、更なる打開策を検討する必要があった。

▼熊谷の決断と危機からの脱出

事業撤退に伴う財務基盤への懸念を解消するため、グループ会社であるGMOホスティング&セキュリティ(現GMOグローバルサインHD)の株式を約10%売却し、10億円を確保した。また、当時イーバンク(現 楽天銀行)の筆頭株主であったが、保有株式をすべて譲渡し、譲渡益12億円を計上した。さらに、GMOインターネット証券(現GMOクリック証券)の全株式(95.9%)を熊谷個人が買い取り、その売却益として28億円を会社資金に充てた。それでもなお資金は不足し、窮地に立たされた熊谷は、自らの全財産を投入する覚悟を決めた。2007年末、熊谷は自身の不動産を会社の資本として現物出資するという大胆な戦略を打ち出した。個人名義で30億円もの借入を行い、不動産の現物出資と合わせて59億円の増資を実行し、財務基盤の強化に努めた。これらの資本施策により、ローン・クレジット事業から完全に撤退し、債務超過を回避するとともに、会社の基盤を守ることに成功した。

当時、熊谷は投資銀行にも助けを求めていたが、協議を重ねるうち、当該投資銀行はいつしかGMOインターネットグループを切り売りする意向を示すようになった。ある日、投資銀行より「熊谷さん、GMOインターネットグループのデューデリジェンスを実施したので、その内容について、週末にご一人でお越しください」と呼び出された。向かった熊谷は、複数名の担当者に待ち構えられ、「熊谷さんの会社はこのような状況です」とのレポートを突き付けられ、「熊谷さん、もう諦めて会社を売却してください。あなたの会社は救えません」と告げられた。熊谷は怒りを抑えきれず、テーブルを叩きながら「ふざけるな。会社を救うために頭を下げ続け、助けを求めたのに、何を言っているんだ」と大声で抗議した。

その後、クリスマスシーズンに投資銀行から六本木で開催されるパーティーに招待された熊谷は、そこでカラオケ大会が行われている最中、女性人事部長がアン・ルイスの衣装をまとい『六本木心中』を歌っている場面に遭遇した。まるで創作話の一コマのような状況の中、投資銀行の社長は「熊谷さん、私の経験上、7〜8割ほどの確率であなたの会社は年を越すことができない」と呟いた。冗談ではないと感じつつも怒りを抑え、西山裕之(現GMOインターネットグループ副社長執行役員)に電話で状況を伝えると、彼はすぐに駆けつけ、その後、菅谷俊彦(現GMOインターネット株式会社 執行役員)も加わり、結果的に投資銀行とGMOのカラオケ大会となった。

熊谷の現物出資と個人資産の投下という決断は、そんな中で下されたものだった。年が明け、熊谷と西山は投資銀行の社長を年始の挨拶に訪ねたが、挨拶も早々に「汚いぞ。やりやがったな」と苦笑いされたという。成長途上にあるネットインフラ事業を割安な価格で取得する好機を逃したことは、彼らにとって悔やまれる出来事だったのだろう。

数字の見通しが見え始めた頃、西山が「代表!55カ年計画はどうするのですか?」と問いかけた。その背中をそっと押すというより、どんと叩くような厳しい一言に、熊谷は「そうだ、皆との約束を守らなければ、弱気になっている場合ではない」と奮起することができたと語っている。熊谷にとって忘れがたい、ドラマのような出来事であったが、すべて事実である。

こうして地獄のような日々は終息したが、熊谷の金融事業に対する情熱は衰えることがなかった。既存事業により盤石な経営体質を構築し、危機脱出から約7年後の2014年11月に完全復活を宣言した熊谷は、これまでお世話になったあおぞら銀行とともに銀行設立を進めることを決めた。そして2015年8月、ネット銀行の設立を果たし、これは金融事業への参入から10年越しの悲願達成劇であった。